"Основной вопрос" светомузыкального синтеза — издавна и

до сих пор, и на обиходном и научном уровне, — мыслится

обычно так: "Что же и чему соответствует при этом синтезе?"

(см., например, название одной из первых статей о Скрябине-

светомузыканте [1]).

А так как оба компонента — видимый свет

и слышимая музыка — относятся к чувственной сфере и в то же

время разнородны в контексте самой чувственности, содержание

этого вопроса обычно и вполне резонно относят к проблеме

синестезии (т. е. межчувственных связей). Как увидим далее,

многообразность ответов на данный вопрос создает новые

проблемные ситуации, сопряженные с неадекватным пониманием

как целей синтеза искусств, так и сути самой синестезии.

Таким образом, заявленный в названии сопоставительный анализ

должен быть в равной мере полезным и для теоретиков

искусства, и для психологов.

Собственно в свете наших интересов примечательно, что

слово "соответствие" уже издавна использовалось в качестве

своего рода авансового синонима несуществующего ещё тогда

термина "синестезия" — с легкой руки Ш. Бодлера, написавшего

150 лет назад стихотворение с примечательным названием

"Соответствия", ставшего программным для школы символизма:

Природа — строгий храм, где строй живых колонн

Порой чуть внятный звук украдкою уронит,

Лесами символов бредет, в их чашах тонет

Смущенный человек, их взглядом умилён.

Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,

Где всё едино, свет и ночи темнота,

Благоухания и звуки и цвета

В ней сочетаются в гармонии согласной.

Есть запах девственный, как луг он чист и свят,

Как тело детское высокий звук гобоя... (и т. д.).

Последние строки обычно и акцентируют как первую

очевидную манифестацию синестезии, причем с явным намеком на

то, что она, синестезия, представляет собой наиболее яркое и

наглядное воплощение самого принципа "соответствий", который,

как известно, стал одним из главных в символизме, наряду и в

связи с "иномирием" (ведь цель поэта ныне — "постигать в

обрывках слов туманный ход иных миров", по А. Блоку).

Под влиянием Платона и, не исключено, более близкого по

времени философа-мистика Э. Сведенборга считалось, что именно

символы посредством "соответствий" обеспечивают эзотерический

контакт между, так сказать, посюсторонним миром "вещей"

(явленном, точнее, предъявляемом в образной форме символа) и

потусторонним миром "идей" (ментальных абстракций, неуловимых

переживаний, чувств), позволяя художнику-теургу силой

воображения и интуиции постигать через эту сокровенную

"эмблематику смысла" непостижимое (глубинные сущности,

скрытые под оболочкой "вещественного" мира). Таким образом,

будучи "тайнописью неизреченного", возвышенным сказанием об

ином, мистическом, символы — если речь идет о поэзии — могут

считаться иносказанием, наряду с другими тропами и

стилистическими фигурами. Но, как заметил В. Жирмунский, если

в метафоре обычно направленность задается от субъективного к

объективному, от иррационального к логически осмысленному, от

идеального к материальному, чувственно-конкретному, то в

символе все — наоборот, чем и обеспечивается столь желанный

отрыв от внешнего к высшей, истинной реальности в угоду

утверждения запредельного, идеальности,

мечты [2].

В синестезии же, если присмотреться внимательнее к ней,

наличествует и то и другое, т. е. оба направления: движение

от посюстороннего мира ("тело детское") к потустороннему

(реально — в дебрях подсознания) переживанию и возвращение к

чувственной конкретике ("высокий звук гобоя"). Правда, здесь,

у Бодлера, в предметной синестезии трудно заметить постижение

высшей реальности, но декларируемые признаки символизма можно

усмотреть в том, что эта сопоставительная чувственная

конкретика тоже – "иная" (иной модальности). Откровеннее

символизация проявляется, когда чувственный образ обобщен

("красный зов", "голубая тишина", "белый звук", у А. Блока)

и, – уже в вызывающе-знаковой форме, — когда он, этот образ,

уже вовсе беспредметен и атомистичен ("А – черный, И — как

кровь...", у А. Рембо; "флейты звук зорёво-голубой", у К.

Бальмонта). Последние примеры связаны, как мы видим, с

редуцированием зримого до чистого, бесформного цвета,

который, при подобной оторванности от реальности, но при

присущей ему, предельной эмоциональной насыщенности,

предрасположен, буквально обречен выступать в качестве

символа. И неудивительно, что именно такие, наиболее

субъективные цвето-слуховые синестезии (за которыми

закрепился катахрезный термин "цветной слух") стали наиболее

популярными в поэзии и искусстве символизма.

Символы, как известно, условны, конвенциональны, но, как

отмечал Гегель, мотивированы, причем степень условности,

сфера и время функционирования символов — контекстуальны. В

связи с этим вернемся к Бодлеру, который, обращаясь к

любезным его слуху "соответствиям" (причем синестетического

содержания), указал на их близость к "всемирным аналогиям",

многие сотни лет бытующим в культуре как плод коллективного

производства. Сюда следует отнести предельно условные

символические соответствия Каббалы и "Изумрудной скрижали",

алхимии, других оккультных наук, — мистического, чисто

спекулятивного происхождения, включая сюда известные со

времен античности космологические соответствия между

звездами, планетами и судьбами людей, частями человеческого

тела, музыкальными тонами, химическими элементами, цветами

и... всем, что угодно.

Не проходит мимо них и искусство, творчески эксплуатируя

эти, так сказать, достижения коллективного бессознательного и

коллективного сознательного. Но художник-теург создает,

предлагает людям символы, в том числе соответствия

(конкретно, синестезии), уже и индивидуального производства.

Как в этом случае добиться адекватного восприятия

художественного замысла, если символ условен, явно не

однозначен, а для каждого индивидуального случая конвенция и

разъяснительные примечания невозможны? Может быть, следует

аннулировать признак "условности" в символе, перейдя к

"безусловным" соответствиям (аналогиям)?

А что, если именно в этом заключается, в пределе,

упомянутая "мотивированность"? Попытаемся хотя бы чуть-чуть

приоткрыть завесу столь прельстительной для символистов

таинственности — на примере заявленной нами проблематики.

Итак ...

...29 апреля, 1742 год. Российская Императорская

Академия наук в ознаменование коронации Елизаветы I проводит

специальное заседание в Санкт-Петербурге, посвященное

"хитроумному замыслу музыки для глаз" французского монаха-иезуита Л.Б. Кастеля, известного доселе работами в области

математики и физики

[3].

Что же это такое — "музыка для глаз"? Что это еще за

"цветовой клавесин", который задумал построить Кастель? Чтобы

разобраться в этом, надо, оказывается, обратиться в еще более

давние времена.

Легендарный ученый Пифагор (VI в. до н. э.) в опытах со

струной обнаружил, что строение музыкальной гаммы подчинено

строгим числовым пропорциям. Как это сейчас очевидно,

открытие Пифагора явилось для европейской науки вообще первым

законом естественных наук, выраженным в явной числовой форме.

Неудивительно поэтому, что, считая этот закон единственным и

универсальным, пифагорейцы перенесли пропорции музыкальной

акустики в объяснение всех остальных явлений природы —

включая и... Космос, который мыслился ими как огромный

гармонично настроенный инструмент божественного

происхождения. Согласно пифагорейцам, все "планеты" (включая

сюда и Луну, и Солнце) вращаются вокруг Земли по орбитам,

пропорциональным ступеням гаммы, и постоянно издают при этом

неслышимые звуки так называемой "музыки сфер".

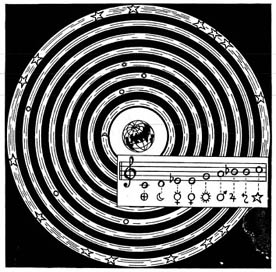

Ученикам Пифагора удалось даже установить конкретные

данные об этой внеземной космической музыке: Сатурн звучит –

"си", Юпитер – "до", Марс – "ре", Солнце – "ми", Меркурий —

"фа", Венера — "соль", Луна — "ля", рис.1). Поразительно, что

рожденная независимо от пифагорейцев подобная музыкально-символическая космология имела место и в культуре Древнего

Востока, прежде всего в Индии и в Китае. Это еще раз убеждает

в существовании общности в развитии человеческих цивилизаций,

это убеждает и в закономерности появления концепции "музыки

сфер", генетически связанной с высоконравственной верой

мыслящего человека в незыблемую красоту совершенного мира,

символом которой и воспринималась музыка!..

Рис. 1. Один из античных вариантов музыкальной космологии

Рис. 1. Один из античных вариантов музыкальной космологии

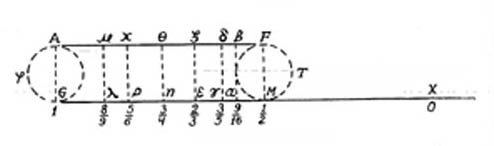

В средние века и в эпоху Ренессанса "музыка сфер"

испытывает свое возрождение. Самый заметный рецидив ее — в

учении великого астронома И. Кеплера, который в работе

"Harmonices Mundi" (1619 г.) кроме своих трех знаменитых

законов, названных его именем, открывает уже целую партитуру

этой планетарной симфонии (правда, уже не в гео-, а в

гелиоцентрическом варианте) (рис. 2). О том, насколько научны

были доказательства Кеплера, можно судить по следующему его

замечанию: "Земля (Terra) поет mi, fa, mi, откуда можно

догадаться, что в нашей юдоли царят Miseria (бедность) и Fame

(голод)".

Рис. 2. "Гармония мира" по И. Кеплеру

Рис. 2. "Гармония мира" по И. Кеплеру

Как бы то ни было, великий физик И. Ньютон, который, как

известно, вывел закон всемирного тяготения из третьего закона

Кеплера, оказался под обаянием его концепции "гармонии мира"

и поэтому, приступив к исследованиям по оптике и изучив углы

преломления разных цветов в призме, он понудил себя услышать

отголоски "музыки сфер" и в спектре, разделив его именно на

семь частей (хотя в Европе в его время было принято выделять

как самостоятельные пять цветов) (рис. 3).

Pис. 3. "Музыкоморфная" структура спектра (по И. Ньютону)

Pис. 3. "Музыкоморфная" структура спектра (по И. Ньютону)

Таким образом, впервые среди универсальных "мировых

аналогий" мистического содержания — любимых символов

оккультных наук — появилась такая, которая, казалась бы,

опирается на строгие научные законы. Но, увы, аналогия "семь

звуков октавы — семь цветов спектра" оказалась случайной и

бессодержательной даже на физическом уровне (как это понял

позже уже сам Ньютон, отказавшийся от неё). Тем не менее,

именно после прочтения его "Оптики" и выдвинул свою

сногсшибательную идею "музыки цвета" Л. Б. Кастель (1688-1767).

Он предложил построить "цветовой клавесин", с нажатием

клавишей которого одновременно со звуком глазу предъявлялся

бы однозначно (!) "соответствующий" данной ноте цвет. И даже

за пределами физической достоверности самой аналогии его

замысел вызвал бурю дискуссий во всей культурной Европе!

Среди критиков "музыки цвета" Кастеля, кроме петербургских

академиков, такие его знаменитые современники, как Руссо,

Даламбер, Дидро. Язвительный Вольтер назвал его "Дон-Кихотом

от математики". Со вниманием отнеслись к его пионерским идеям

композиторы Рамо, Телеман, Гретри. До конца XIX в. интерес к

идеям Кастеля вспыхивал спорадически, но, не стимулируемая

конкретными эстетическими запросами и не имея

инструментальной базы для её проверки, сама идея "музыки для

глаз" так и пребывала в схоластическом оцепенении, не получая

никакого развития. Сейчас ясно, что замысел Кастеля,

рожденный рационалистическим XVIII веком, хоть и был избавлен

от мистической подоплеки, так и остался в ранге наивной

спекуляции. Внеэстетический по содержанию и натурфилософский

по происхождению, он так и не вышел за метафизических поисков

подтверждения единства мира, понимаемых как нахождение

простейших мировых констант и универсальных аналогий

пифагорейского толка. И, лишенная реальной содержательности,

"музыка цвета" Кастеля сохранилась в культуре, в основном

лишь как эмблема, как символ надежды на грядущий синтез (хотя

притягательная её простота сказывается, увы, еще и по сей

день, см.,

например, [4, 5]).

Итак, к чести Франции, Луи Бертран Кастель впервые в

мире заявил саму идею "видения" музыки. Идея эта, как мы

знаем, была пионерской, но, в сути своей, не имела

непосредственного отношения к искусству. Или, если сказать

точнее и по-простому, при использовании алгоритма "цвет —

звук" ("спектр — октава", "звукоряд — цветоряд") было

невозможно ожидать результат хоть какой-либо ценности (что

подтвердили первые же попытки конкретной реализации

"цветового клавесина" Кастеля впоследствии). Тем не менее,

идеи Кастеля "всколыхнули" просвещенный мир, заставили его

"замереть" в ожидании реальной возможности сделать музыку

"видимой".

К чести России, этот следующий шаг на пути уже

практического воплощения светомузыкального синтеза был сделан

великим русским композитором А.Н. Скрябиным (1872–1915).

Мечтая, как и многие русские символисты, о некоей Мистерии,

преобразующей мир, для решения таких сверхзадач Скрябин решил

привлечь соответствующие

сверхсредства [6].

В 1910 г. он создал первое в мире оригинальное светомузыкальное

произведение "Прометей". В партитуре этого симфонического

сочинения, наряду с партиями обычных инструментов, есть

необычная строка "Luce", предназначенная для исполнения на

некоем световом органе — "tastiera per luce". В строке

"Luce", судя по всему, представлены изменения цветов, которые

обозначены обычными нотными знаками. Конкретных же указаний —

что означают эти ноты — в партитуре нет. Отсюда возникла

легенда о зашифрованности строки "Luce", что, кстати, вполне

соответствовало "имиджу" представителя школы символизма,

каковую Скрябин представлял в музыке практически единолично.

Из статей и воспоминаний современников, по черновым

наброскам Скрябина удалось восстановить наличие у него

системы нотных обозначений цветов: "с – красный, g –

оранжевый, d — желтый и т.д.". Но в других подобного рода

записях рядом с цветами эти же ноты записаны большими

буквами, как обычно обозначают уже не просто тоны, а

тональности (С — красный, G — оранжевый и т. д.). Которые из

этих записей верны? Причем здесь тональности? Все это внесло

недоумение в ряды исследователей. Одни просто посчитали, что

Скрябин в своих записях "с — красный, g — оранжевый и т. д."

следовал Кастелю, предполагая, что по такой схеме перевода

"тон – цвет" композитор хотел "окрашивать" все звуки в самом

музыкальном произведении. Но известно точно, что Скрябин

негативно относился к идеям цвето-звукового "перевода" a la

Castel (ему приносили какую-то книгу на английском языке о

"световом органе", судя по всему, его современника А. Римингтона,

последователя Кастеля, но Скрябин отверг ее). Не

поддался он и высокопарным откровениям модного тогда и

близкого к его и других символистов интересам нового

оккультного учения, претендующего объединить высшую мудрость

религии, мистики и позитивного знания, — речь идет о так

называемой теософии, которая открыла для себя заново давно

отвергнутую и осмеянную аналогию "звук – цвет" как

концентрированное проявление пресловутых вселенских

"вибраций", к коим ничтоже сумняшеся отнесли заодно и

акустические, и электромагнитные волны.

Раз так, очевидно, что в таблице "с — красный, g —

оранжевый, и т. д." на самом деле даны просто условные

обозначения цветов нотных знаков, содержащихся в "Luce". И,

как показывает наш анализ, в эту нотную запись "Luce"

композитором были вынесены основные тона аккордов, звучащих в

"Прометее" (как раз отсюда — "с", "g", "d" и т. д.). А смена

аккордов трактовалась им — в этом уникальность скрябинской

гармонии в "Прометее" – как смена тональностей (отсюда уже

прописные "С", "G", "D" и т. д.). Таким образом, в световой

строке "Luce" Скрябиным осуществлялась цветовая визуализация

тонального плана "Прометея", при этом Скрябин опирался на

собственную систему соответствий "цвет — тональность",

которую он, судя по всему, был склонен считать универсальной,

тем более что она выглядела у него стройно, схематично:

"квинтовый круг тональностей – цветовой

круг" [7; 8]

(см. рис. 4).

Рис. 4. Система соответствий "цветного слуха" А.Н. Скрябина

Рис. 4. Система соответствий "цветного слуха" А.Н. Скрябина

Как мы отмечали в предыдущем аналогичном сборнике,

попытки создания любых систем такого рода есть своего рода

отголосок "теории аффектов", отнесенной к анализу "цветного

слуха"

(синестезии) [9].

Не повторяя оценок подобных

рецидивов нормативной эстетики, констатируем факты. У

Скрябина сложилась своя семантика тональностей, причем

очевидно символического содержания: находящийся в начале

квинтового крута C-dur у него — это "простая", "земная",

"материальная", "низменная" тональность, а полярный ему Fis-dur — "сложная", "духовная", тональность. Соответственно, для

него красный цвет — это "земной", "материальный" цвет, "цвет

ада", а синий — воплощение "возвышенного", "духа". Не

удивительно, что Скрябин поставил эти пары в соответствие

друг другу, — додумав, доработав в деталях и подогнав затем

"квинтовый круг тональностей" к "цветовому

кругу" [10].

Но как и почему Скрябин пришел к самой идее цветовой

визуализации тонального плана музыки? Существует следующая

интересная версия: в лексиконе теософского словаря, как

известно, одним из базовых является понятие "ауры". Это явный

символ. Считается, что любой человек окружен неким бесплотным

ореолом цветовой визуализации души, видимым только для

посвященных. Причем аура эта у примитивных личностей будто бы

"простая" (красного, серого, низменного цвета), а у духовных

личностей — "сложная" (синего, чистого, возвышенного цвета).

У самого Скрябина термин "аура" в контексте искусства не

встречается. Но английский ученый Сирил Скотт, знавший о

скрябинском интересе к теософии и сам близкий к ней, в своей

работе "Философия модернизма" (1917 г.) делает очень тонкое

замечание: аурой может обладать не только человек, но и

продукты его творчества. И в качестве примера он приводит

именно "прометеевскую" "Luce".

На самом деле при совместном анализе строения "Luce" и

философской символики "Прометея" бросается в глаза то, что

воплощению этой программы произведения (низвержение "Духа" в

"Материю" с последующим его возрождением) в равной мере

подчинен и тональный план, и цветовая динамика в "Luce". В

тональном плане это движение от "духовной" тональности (Fis)

к "материальной" (С) с последующим восхождением опять к

"духовной" (Fis). Этому отвечает, соответственно, и структура

"Luce": fis-as-b — "духовные" цвета (фиолетовый, пурпурный);

c-d — "материальные" цвета (красный, желтый) и e-fls — снова

"духовные" цвета (синий, фиолетовый).

Таким образом, "Luce" и на самом деле можно считать

материализацией "ауры" музыки "Прометея", позволившей стать

очевидным (реально видным очами) ее символическое содержание,

причем именно в цвете, имманентно тяготеющем к выполнению

подобных задач. Но если забыть о высокой символике и

перевести это на обыденный язык, то и Скрябиным, и теософами

здесь практически эксплуатируются элементарные соответствия,

основанные на известных, общеупотребительных сопоставлениях

("простота" теплого, земного красного цвета и "сложность"

холодного, небесного синего цвета отмечается даже в

восприятии детей и примитивных народов).

Впрочем, конечно, пользоваться в своем творчестве теми

или иными "алгоритмами" – это личное право художника. Но

именно подобный, идущий от теософии, подход породил у

Скрябина необоснованную уверенность в универсальности его

"цветного слуха". Кроме того, этим теософским "ауральным"

объяснением "Luce" и природы самой светомузыки существенно

ограничивались функции света в синтетическом произведении. По

существу, свет, как и у Кастеля, снова превращался в

тривиальное синхронное повторение музыки (пусть алгоритм

"соответствий" здесь уже исходно мотивирован — и в

символическом, и в психосемантическом плане).

У Кастеля дублировались цветом тона, отдельные ноты,

звуки музыки. У Скрябина в "Прометее" дублировались цветом

тональности (аккорды). Конечно, уровень синтеза здесь был уже

не механистическим, а более художественным, но общей и в

кастелевском, и в теософском подходе оставалась подчиненность

цвета музыке. Цвет синхронен с музыкой не только во времени,

но и по содержанию. Говоря языком математики, музыка

выступала как аргумент, а цвет — как его функция.

Скрябин как художник почувствовал ограниченность

подобного подхода. Уже во время работы над "Прометеем" он

говорил своему собеседнику Сабанееву, что ему уже не нужен

"параллелизм" цвета и музыки. Кроме того, он стал думать о

том, как ввести в прометеевскую "Luce" сложные визуальные

образы — какие-то "волны", "лучи", "облака", "молнии". Именно

таким способом он хотел осуществлять светомузыкальный синтез

(именно синтез, а не "перевод" музыки в свет, что в принципе

исключено [11])

в будущем своем произведении "Предварительное

действо", над которым после "Прометея" уже начал работать, но

не успел закончить, ибо неожиданно умер в 1915 году.

Таким образом, теософское происхождение или, так

сказать, "ауральный" генезис "Luce" в "Прометее" очевиден, но

это есть факт преходящего значения, случайный для истории

светомузыки и, в конечном итоге, для самого Скрябина, ибо в

более важных послепрометеевских замыслах он вообще уже

отказывается от навязанной теософией идеи дублирования музыки

цветом, и, обращаясь к возможностям слухозрительной

полифонии, включает в нее, в эту полифонию, не просто цвет,

но и сложную пластику красочных форм, чем намного опередил не

только своих, но и наших современников (см. о

том в [12]).

Естественно, при этом уже напрочь отпадает необходимость

"соответствовать" зримым слышимому на уровне обязательных

аналогий или непременно и всегда следовать "подсказкам"

синестезии. Если и можно здесь использовать термин

"соответствие", то только в том смысле как соответствуют друг

другу вопрос и ответ, верх и низ, причина и следствие, или,

более близкий пример, — отдельные инструменты в оркестре.

Возвращаясь к началу, теперь имеем возможность внести

дополнения и коррективы в заявленные там общие позиции.

Выясняется, что синестезия как психический феномен не может

иметь физических детерминант в своем генезисе. Более того,

она не может редуцироваться до уровня любых однозначных

аналогий, даже если свести в ней на нет символический

компонент, пытаясь полностью лишить его "условности" (т. е.,

практически, принадлежности к культуре). Но зависимостью от

культурных детерминант объясняется и то, что активное

оперирование символами тех же Рембо, Скрябина — под влиянием

теософии и торжествующего позитивизма — парадоксально

сопрягалось с устремлениями к универсализации своих

синестетических соответствий "цвет — гласные", "цвет —

тональность", как бы в попытке пополнить ими унылый реестр

"мировых аналогий".

Появляется кроме того возможность от многозначительных

ужимок адептов "тайного знания" и символистской эстетики в

отношении синестезии перейти к понятным и убедительным

доводам науки, прежде всего психологической. Так, казалось,

можно было бы ограничиться остроумной геометрической

интерпретацией формирующих символ соответствий (между внешним

и иным миром) как "вертикальных", считая при этом

"горизонтальными" не менее таинственные

синестезии

[13].

Но, оказывается, символ потому и имеет возможность выступать в

качестве "эмблематики смысла", что само его образно-чувственное воплощение связано с этим смыслом (переживанием,

эмоцией) посредством ассоциации ("по сходству" либо "по

смежности"), чем и обеспечивается исходная "мотивированность"

символа, без чего он вырождается в чисто условный

искусственный знак. Соответственно, столь же естественно, без

всяких ссылок на трансцендентность, можно объяснить

упомянутые "горизонтальные" связи уже как межчувственные

ассоциации, формируемые прежде всего "по сходству" (здесь, по

сходству символического значения, смысла, эмоциональной

оценки разномодальных впечатлений). Так что таинство

скрябинского "цветного слуха" можно представить просто: "Fis-dur — Дух — Синий", где общий символический признак

"духовности" и является посредствующим звеном этой связи.

Следовательно, в объяснении и вертикальных, и

горизонтальных "соответствий" в формировании символа (в том

числе синестетического) можно обойтись без всяких апелляций к

мистике и к "иным мирам". И "тайное знание" лишается тайны —

увы, такова тяжкая доля и право науки...

___________________________________

1. Сабанеев Л. О звуко-цветовом соответствии // Музыка,

1911, № 9.

2. Жирмунский В.М. Метафора в поэтике русских символистов

// Новое литературное обозрение, 1999, № 35, с. 80.

3. Речи, которые в публичном собрании Императорской

Академии наук читаны были апреля 29 дня 1742 года. СПб, 1742.

4. Юрьев Ф. Музыка света. Киев: Музична Украина, 1971.

5. Loef K. Farbe-Musik-Form, ihre bedeutenden

Zusammenhange. Gottingen, 1974.

6. Ванечкина И., Галеев Б. "Поэма огня": концепция

светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина. Казань: Изд-во КГУ,

1981.

7. Ванечкина И.Л. Партия "Luce" как ключ к поздней

гармонии Скрябина // Советская музыка, 1977, № 4.

8. Ванечкина И.Л. "Luce" — луч, освещающий проблему

гармонии позднего Скрябина // Скрябин: человек, художник,

мыслитель. М.: Музей А.Н. Скрябина, 1994.

9. Галеев Б., Ванечкина И. "Цветной слух" и "теория

аффектов" // Языки науки — языки искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

10. Ванечкина И., Галеев Б. "Цветной слух" — чудо или юдо?

// Человек, 2000, № 4.

11. Ванечкина И., Галеев Б. Проблема перевода в науке и в

искусстве // Языки науки — языки искусства (тез. IV межд.

конф. "Нелинейный мир"). М., 1999.

12. Галеев Б.М. Искусство космического века. Казань: Фэн,

2002.

13. Аврамов Д. Естетика на модерното изкуство. София, 1979,

с.233.

Опубликовано в кн.: Языки науки - Языки искусства:

VII Межд.конф. "нелинейный мир": Суздаль-2002: Сб.науч.трудов/Ред.

сост. З.Е. Журавлева. - М. - Ижевск: Институт копьютерных исследований,

2004, с.161-169.